2022年4月27日の「河北新報」にて、雨風太陽について取り上げていただきました。

親子で農・漁業体験 花巻産直アプリ会社 留学事業 地方と都市の交流促進

生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下「当社」)は、2022年4月25日(月)に社名を「株式会社雨風太陽」へ変更しました。「都市と地方をかきまぜる」を新ミッションとして掲げ、親子向けの地方留学事業( https://aozora.travel/ )を新たに開始いたします。

【変更内容】

社名、コーポレートロゴ、ミッション、ビジョンを変更しました。また、本社を岩手県花巻市内で移転しました。

新社名:株式会社雨風太陽

新コーポレートロゴ:

【変更内容】

社名、コーポレートロゴ、ミッション、ビジョンを変更しました。また、本社を岩手県花巻市内で移転しました。

新社名:株式会社雨風太陽

新コーポレートロゴ:

新ミッション:都市と地方をかきまぜる

新ビジョン:日本中あらゆる場の可能性を花開かせる

新本社:〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目1-43-2 JR東日本 花巻駅構内

【変更日】

2022年4月25日(月)

【変更理由(当社代表 高橋博之より)】

東日本大震災の被災地で、私は、互いの強みで互いの弱みを補い合う被災者と支援者の関係を目にしました。そこから「都市と地方をかきまぜる」というコンセプトを考案し、都市と地方のあいだに「関係人口」を生み出すことで、「疲弊する都市」と「衰退する地方」双方の課題解決を目指してきました。2013年7月に生産者のストーリーを伝える食べもの付き情報誌「東北食べる通信」を創刊し、2016年9月には産直アプリ「ポケットマルシェ」をスタートするなど、「食」の領域で生産者と消費者をつないできた結果、全国約6,700名の生産者ネットワークを築くに至りました。

コロナ禍を経て人流が復活しつつある今、私たちは生産者と消費者の接触面積を拡大するために、「都市と地方をかきまぜる」をミッションに掲げ直し、全国各地の生産者を起点に「食」以外にも事業領域を拡大します。生産者が都市住民に提供できる価値は、食べものの他にも再生可能エネルギーや農漁業体験などがあります。私たちは、生産者のさらなる所得向上に寄与し、さらには、雨や風、太陽のように地域社会に循環をもたらし、活性を促していきます。そうなれば、その土地固有の自然、歴史、風土を背景に、文化的独自性と経済的自立性を持った多様な地域が百花繚乱する日本を、未来に残していく道が開けると確信しています。

新ミッション:都市と地方をかきまぜる

新ビジョン:日本中あらゆる場の可能性を花開かせる

新本社:〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目1-43-2 JR東日本 花巻駅構内

【変更日】

2022年4月25日(月)

【変更理由(当社代表 高橋博之より)】

東日本大震災の被災地で、私は、互いの強みで互いの弱みを補い合う被災者と支援者の関係を目にしました。そこから「都市と地方をかきまぜる」というコンセプトを考案し、都市と地方のあいだに「関係人口」を生み出すことで、「疲弊する都市」と「衰退する地方」双方の課題解決を目指してきました。2013年7月に生産者のストーリーを伝える食べもの付き情報誌「東北食べる通信」を創刊し、2016年9月には産直アプリ「ポケットマルシェ」をスタートするなど、「食」の領域で生産者と消費者をつないできた結果、全国約6,700名の生産者ネットワークを築くに至りました。

コロナ禍を経て人流が復活しつつある今、私たちは生産者と消費者の接触面積を拡大するために、「都市と地方をかきまぜる」をミッションに掲げ直し、全国各地の生産者を起点に「食」以外にも事業領域を拡大します。生産者が都市住民に提供できる価値は、食べものの他にも再生可能エネルギーや農漁業体験などがあります。私たちは、生産者のさらなる所得向上に寄与し、さらには、雨や風、太陽のように地域社会に循環をもたらし、活性を促していきます。そうなれば、その土地固有の自然、歴史、風土を背景に、文化的独自性と経済的自立性を持った多様な地域が百花繚乱する日本を、未来に残していく道が開けると確信しています。

【新事業「地方留学事業」について】

「都市と地方をかきまぜる」新たな取り組みとして、「地方留学事業」を立ち上げます。

【新事業「地方留学事業」について】

「都市と地方をかきまぜる」新たな取り組みとして、「地方留学事業」を立ち上げます。

■ 背景

コロナ禍を経て雇用形態が柔軟化し、リモートワークやワーケーションが浸透したことにより、場所を問わず働ける社会が実現しつつあります。さらに、当社が築いた生産者6,700名のネットワークを活用することで、全国の生産者のもとに、都市生活者が長期間訪れることが容易になりました。

「都市と地方をかきまぜる」をミッションに掲げる当社は、年齢が若いうちから都市生活者が地方を実際に訪れ、その土地の自然・文化・食に長期間触れられる機会を提供することで、多様な地域を次世代に残していきたいという考えから、本事業を立ち上げるに至りました。本事業を通じて、生産者が収入を得る機会を「生産」以外にも増やすことで、生産者の所得向上に寄与したいと考えています。

■ 事業の概要

本事業では、生産者のもとで自然に触れ、命の大切さを学ぶ「親子向け地方留学プログラム」を開催します。プログラムは体験・宿泊・地域内移動を含むもので、2024年中には1,000家族以上の受け入れを目指します。

<体験>

「ポケットマルシェ」には、地元の農家・漁師だからこそ実現できる、以下のような体験を消費者に提供している生産者が複数登録しています。このような生産者と連携して、プログラムを開催したいと考えています。

・ホタテの養殖場見学と殻むき体験

・プロハンターに同行して実施する鹿猟体験

・自分で割った薪で火起こしする入浴体験

・食事で使うお箸を自分で作る体験

など

<宿泊>

公営住宅の空室など、家族連れでの滞在にも適する、地域内の遊休資産の利活用を目指しています。

<地域内移動>

滞在の際に課題となる地域内の移動は、車を持つ地域のアクティブシニアの方々と連携する形で解決したいと考えています。

■ 背景

コロナ禍を経て雇用形態が柔軟化し、リモートワークやワーケーションが浸透したことにより、場所を問わず働ける社会が実現しつつあります。さらに、当社が築いた生産者6,700名のネットワークを活用することで、全国の生産者のもとに、都市生活者が長期間訪れることが容易になりました。

「都市と地方をかきまぜる」をミッションに掲げる当社は、年齢が若いうちから都市生活者が地方を実際に訪れ、その土地の自然・文化・食に長期間触れられる機会を提供することで、多様な地域を次世代に残していきたいという考えから、本事業を立ち上げるに至りました。本事業を通じて、生産者が収入を得る機会を「生産」以外にも増やすことで、生産者の所得向上に寄与したいと考えています。

■ 事業の概要

本事業では、生産者のもとで自然に触れ、命の大切さを学ぶ「親子向け地方留学プログラム」を開催します。プログラムは体験・宿泊・地域内移動を含むもので、2024年中には1,000家族以上の受け入れを目指します。

<体験>

「ポケットマルシェ」には、地元の農家・漁師だからこそ実現できる、以下のような体験を消費者に提供している生産者が複数登録しています。このような生産者と連携して、プログラムを開催したいと考えています。

・ホタテの養殖場見学と殻むき体験

・プロハンターに同行して実施する鹿猟体験

・自分で割った薪で火起こしする入浴体験

・食事で使うお箸を自分で作る体験

など

<宿泊>

公営住宅の空室など、家族連れでの滞在にも適する、地域内の遊休資産の利活用を目指しています。

<地域内移動>

滞在の際に課題となる地域内の移動は、車を持つ地域のアクティブシニアの方々と連携する形で解決したいと考えています。

■ 地方留学プログラムの特長

・親子で長期滞在することが可能

ワーケーション環境を用意することにより、親が仕事をしている間に子どもが体験をする形で、親子で長期滞在していただくことが可能です。

・生産者が先生になり食育機会を提供

自然のエキスパートでもある生産者から、食や生産について親子で直接学ぶことができます。

・生産者との長期的な関係性を構築可能

生産者は「ポケットマルシェ」に登録しているので、プログラム終了後も、食材注文を通じて継続的にコミュニケーションを取り関係性を深めることができます。

■ 今後の予定

2022年度は、試験的に地方留学プログラムを子どもの夏休みのタイミングに合わせて実施することを計画しています。候補地は、岩手県内4市町(遠野市・花巻市・釜石市・大槌町)です。プログラムの詳細や申込受付については、5月下旬〜6月上旬に発表を予定しています。

資料請求はこちらから: https://aozora.travel/2022年3月30日の「Livhub」にて、ポケットマルシェについて取り上げていただきました。

食の生産現場での体験と宿泊がセットに!「生産者さんに会いに行こう!ポケマル×LAC GOTO生産現場」

https://livhub.jp/news/livinganywherecommons-goto-production-site-202203.html生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下「当社」)は、2022年3月8日(火)に、生産者2名と当社代表高橋による「一次産業が直面する気候変動」をテーマとしたトークセッションを開催しました。同時に、生産者531名から回答を得た、気候変動に関する調査結果を当社より発表しました。

■ 地方留学プログラムの特長

・親子で長期滞在することが可能

ワーケーション環境を用意することにより、親が仕事をしている間に子どもが体験をする形で、親子で長期滞在していただくことが可能です。

・生産者が先生になり食育機会を提供

自然のエキスパートでもある生産者から、食や生産について親子で直接学ぶことができます。

・生産者との長期的な関係性を構築可能

生産者は「ポケットマルシェ」に登録しているので、プログラム終了後も、食材注文を通じて継続的にコミュニケーションを取り関係性を深めることができます。

■ 今後の予定

2022年度は、試験的に地方留学プログラムを子どもの夏休みのタイミングに合わせて実施することを計画しています。候補地は、岩手県内4市町(遠野市・花巻市・釜石市・大槌町)です。プログラムの詳細や申込受付については、5月下旬〜6月上旬に発表を予定しています。

資料請求はこちらから: https://aozora.travel/2022年3月30日の「Livhub」にて、ポケットマルシェについて取り上げていただきました。

食の生産現場での体験と宿泊がセットに!「生産者さんに会いに行こう!ポケマル×LAC GOTO生産現場」

https://livhub.jp/news/livinganywherecommons-goto-production-site-202203.html生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下「当社」)は、2022年3月8日(火)に、生産者2名と当社代表高橋による「一次産業が直面する気候変動」をテーマとしたトークセッションを開催しました。同時に、生産者531名から回答を得た、気候変動に関する調査結果を当社より発表しました。

【当社発表の生産者調査結果】

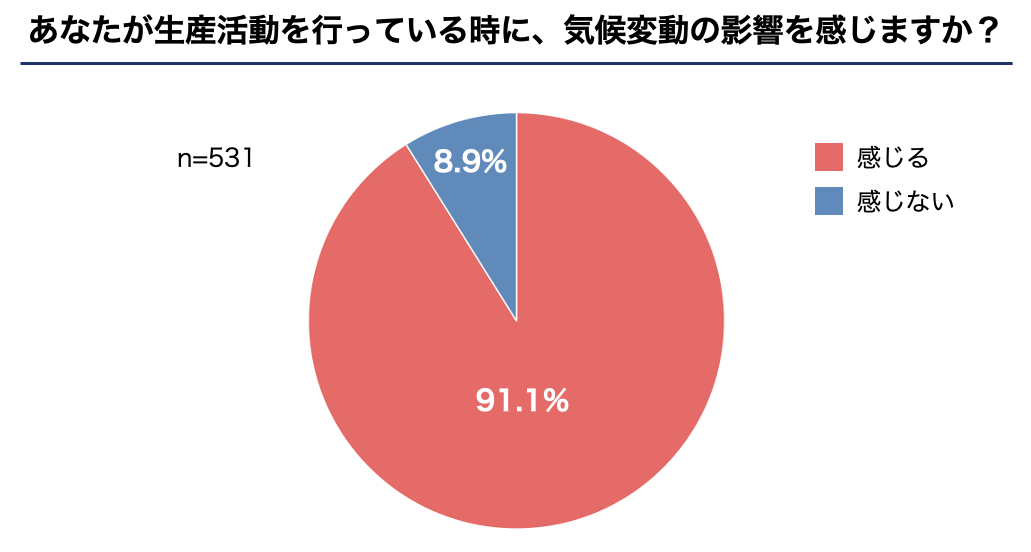

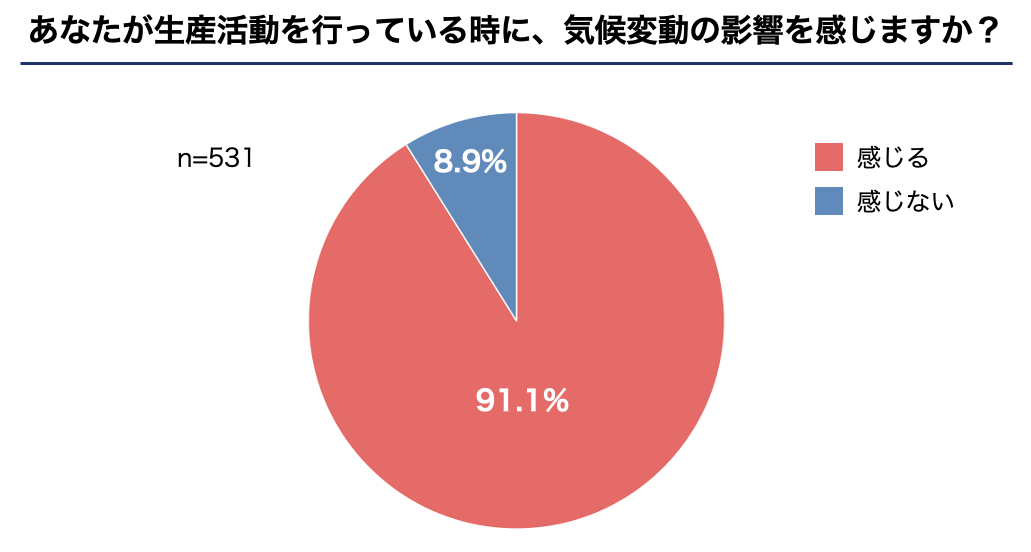

■ 約9割(91.1%)の生産者は、生産活動を行っている時に気候変動の影響を感じている

【当社発表の生産者調査結果】

■ 約9割(91.1%)の生産者は、生産活動を行っている時に気候変動の影響を感じている

当社が生産者を対象に2021年11〜12月に行った調査では、「あなたが生産活動を行っている時に、気候変動の影響を感じますか?」という問いに対して、531名の生産者のうち、91.9%にあたる484名が「感じる」と回答しました。

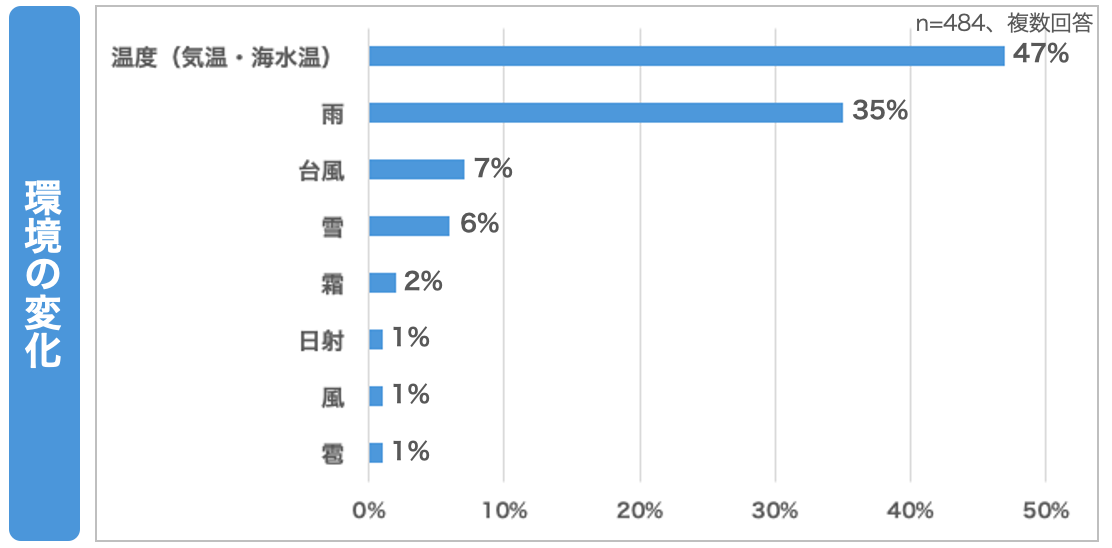

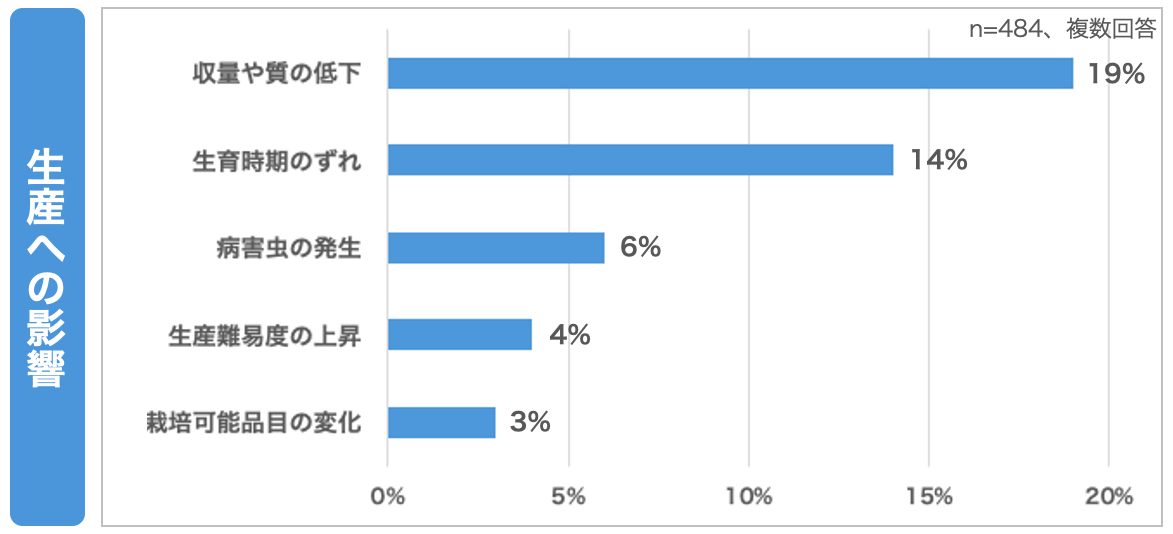

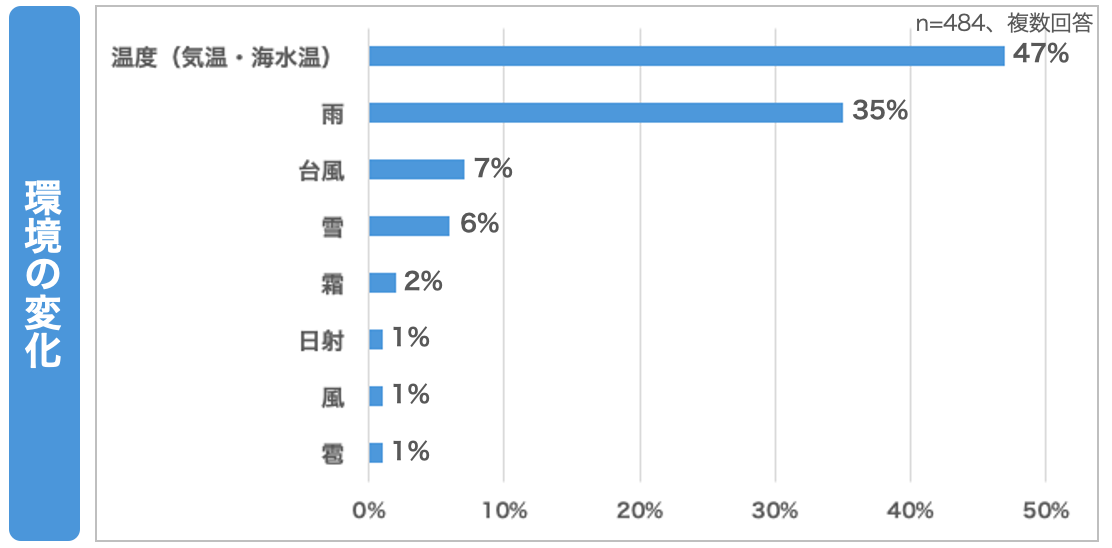

さらに、具体的な事例を尋ねたところ(注)、多く挙げられた環境の変化は、「温度(気温・海水温)」と「雨」に関する事象でした。「温度(気温・海水温)」については、40%が「上昇」への言及だった一方で、「低下」に言及する回答も2%ありました。「雨」については、「豪雨」や「長雨」といった雨量の増加に言及した回答が、29%と多く見られました。

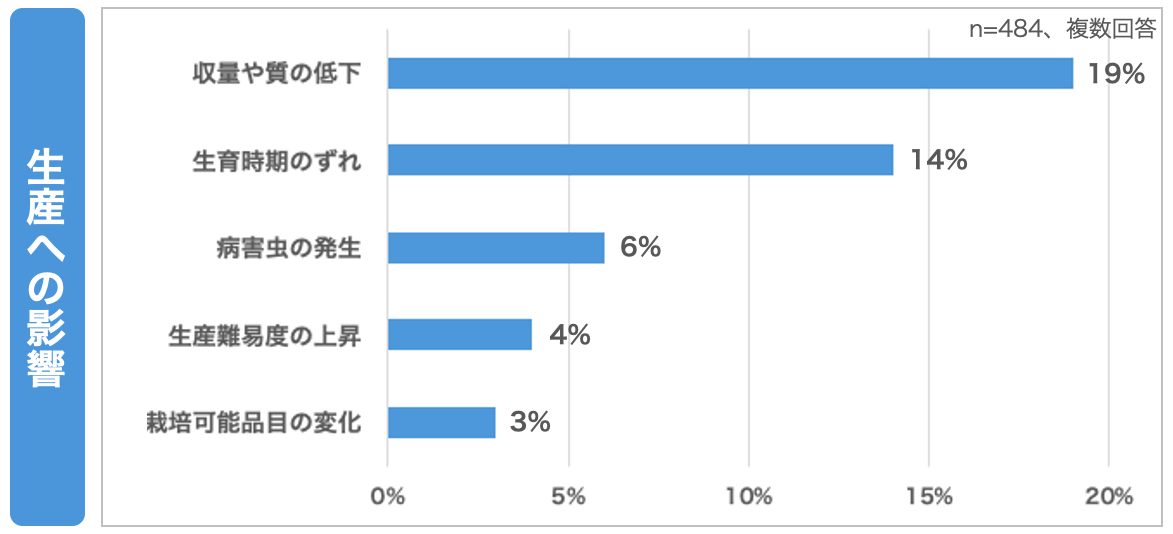

また、生産への影響の事例は、農産物の着色遅延や、家畜の斃死といった「収量や質の低下」が19%と最も多く挙げられました。次いで、播種・開花・受粉・収穫などの「生育時期のずれ」への言及が14%という結果になりました。

当社が生産者を対象に2021年11〜12月に行った調査では、「あなたが生産活動を行っている時に、気候変動の影響を感じますか?」という問いに対して、531名の生産者のうち、91.9%にあたる484名が「感じる」と回答しました。

さらに、具体的な事例を尋ねたところ(注)、多く挙げられた環境の変化は、「温度(気温・海水温)」と「雨」に関する事象でした。「温度(気温・海水温)」については、40%が「上昇」への言及だった一方で、「低下」に言及する回答も2%ありました。「雨」については、「豪雨」や「長雨」といった雨量の増加に言及した回答が、29%と多く見られました。

また、生産への影響の事例は、農産物の着色遅延や、家畜の斃死といった「収量や質の低下」が19%と最も多く挙げられました。次いで、播種・開花・受粉・収穫などの「生育時期のずれ」への言及が14%という結果になりました。

注:「どのような時に気候変動を感じるか、具体的に教えてください」という設問に対する自由回答を当社で分類。

■ 調査概要

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年11月25日〜12月3日

調査対象:2021年11月時点で「ポケットマルシェ」へ登録済の生産者

回答人数:531名

【トークセッション「一次産業が直面する気候変動」の内容】

ぶどう農家の林慎悟さん(岡山県岡山市・林ぶどう研究所)、サバの養殖を営む横山拓也さん(福井県小浜市・田烏水産株式会社)に登壇いただき、「一次産業が直面する気候変動」をテーマにトークセッションを実施しました。当社代表高橋がモデレーターを務め、自然環境の変化が生産に及ぼす影響や、必要な取り組みをお聞きしました。

■ 林さんから

注:「どのような時に気候変動を感じるか、具体的に教えてください」という設問に対する自由回答を当社で分類。

■ 調査概要

調査方法:インターネット調査

調査期間:2021年11月25日〜12月3日

調査対象:2021年11月時点で「ポケットマルシェ」へ登録済の生産者

回答人数:531名

【トークセッション「一次産業が直面する気候変動」の内容】

ぶどう農家の林慎悟さん(岡山県岡山市・林ぶどう研究所)、サバの養殖を営む横山拓也さん(福井県小浜市・田烏水産株式会社)に登壇いただき、「一次産業が直面する気候変動」をテーマにトークセッションを実施しました。当社代表高橋がモデレーターを務め、自然環境の変化が生産に及ぼす影響や、必要な取り組みをお聞きしました。

■ 林さんから

<自然環境の変化による生産現場への影響>

写真のぶどうは、本来紫色になるはずなのに、高温の影響で着色が進んでいない。

<自然環境の変化による生産現場への影響>

写真のぶどうは、本来紫色になるはずなのに、高温の影響で着色が進んでいない。

特に4〜5年前からこのような症状が増えており、明らかに生産技術が高い生産者の農園でも見られるようになっている。

<自然環境の変化に対する取り組み>

今まで栽培されてきた品種が現在の自然環境に合わないものになってきているので、新しい品種を作り、生産現場にあてがっていかなければならない。そうすることで、生産者は安定的に生産して収入を得ることができ、その結果、消費者の食卓へ継続的に食べものを届けることができる。

そのような考えに基づき、農業を始めた当初から品種改良を進めている。生産物が画一的になってしまうと、環境が変化する中で激減してしまう可能性がある。多様性があれば、ある品種がだめになってしまっても、他の品種が生き残るかもしれない。品種をいくつか作ってリスク分散を行うべきであると、私は生産者や消費者に常々伝えている。

ただ、品種改良によって生産現場を下支えしただけでは、気候変動にまつわる農業の問題が消費者まで浸透しないと感じている。生産現場と消費者との間に距離がある上に、農業は興味があってもなかなか入りづらい業界であると感じている。このような考えから、「おかやま葡萄酒園」という新しい事業を2021年に立ち上げた。耕作放棄地にワイン用のぶどうを植えるところから、その管理までを農業やワインに興味のある一般の方に担っていただく取り組みで、自分が苗木から育てたぶどうで「マイワイン」を作ることができる。自分ごととして生産過程に関わる体験を通じて、農業の大変さやその中にある楽しさ、さらには自然環境の変化までをも体感してもらい、生産者と消費者の距離を縮めたい。

■ 横山さんから

特に4〜5年前からこのような症状が増えており、明らかに生産技術が高い生産者の農園でも見られるようになっている。

<自然環境の変化に対する取り組み>

今まで栽培されてきた品種が現在の自然環境に合わないものになってきているので、新しい品種を作り、生産現場にあてがっていかなければならない。そうすることで、生産者は安定的に生産して収入を得ることができ、その結果、消費者の食卓へ継続的に食べものを届けることができる。

そのような考えに基づき、農業を始めた当初から品種改良を進めている。生産物が画一的になってしまうと、環境が変化する中で激減してしまう可能性がある。多様性があれば、ある品種がだめになってしまっても、他の品種が生き残るかもしれない。品種をいくつか作ってリスク分散を行うべきであると、私は生産者や消費者に常々伝えている。

ただ、品種改良によって生産現場を下支えしただけでは、気候変動にまつわる農業の問題が消費者まで浸透しないと感じている。生産現場と消費者との間に距離がある上に、農業は興味があってもなかなか入りづらい業界であると感じている。このような考えから、「おかやま葡萄酒園」という新しい事業を2021年に立ち上げた。耕作放棄地にワイン用のぶどうを植えるところから、その管理までを農業やワインに興味のある一般の方に担っていただく取り組みで、自分が苗木から育てたぶどうで「マイワイン」を作ることができる。自分ごととして生産過程に関わる体験を通じて、農業の大変さやその中にある楽しさ、さらには自然環境の変化までをも体感してもらい、生産者と消費者の距離を縮めたい。

■ 横山さんから

<自然環境の変化による生産現場への影響>

気象庁のデータによると、日本近海の海面水温平年差(その年の数値と平年値との差)は2000年以降底上げされており、近年は水温が上昇し続けている。エリア別に見ると、日本海中部の海域平均海面水温(年平均)の上昇率(℃/100年)は+1.75℃だった。上昇幅が小さいと思われるかもしれないが、変温動物である魚にとって、2℃近く上昇するということは、人間でいうと20℃近く上昇しているようなものである。

そのような環境下で、30℃を超えるような高海水温の日があった2020年に、当時養殖していた約7000尾のサバのうち、約4500尾が1週間で死んでしまった。

<自然環境の変化に対する取り組み>

調査の結果、高海水温でサバが死んでしまうのは、酸欠状態になっているためだと判明した。翌年は、1つの生け簀で育てるサバの数を減らすことで、海水温が高い7〜9月を乗り切った。種苗数や出荷時期を調整したり、冷凍での販売を行ったりすることで、できるだけ生け簀にサバを残しておかないように工夫した。

さらに、サバの品種改良をしていく必要もあるが、これには5〜10年を要する。交配による育種法を進めていこうとすると、年間数千万円単位の費用やマンパワーがかかるのがネック。中小零細の漁業者が生き残るには、漁業者同士で連携することが必須で、知恵を絞りながら力を合わせて取り組んでいこうとしている。

また、消費者に対しては、年がら年中同じ魚、同じ味を求め続けることが地球や生産者にとっていいことなのか、問い直したい。自然のものは、ないものはなくて当たり前、季節ごとに味が違って当たり前であるから、その時に獲れる魚を楽しめるとよい。生産する側も、環境の観点において自ら自分の首を締めるようなことを続けてはいけないので、消費者を巻き込みながら消費文化を変えていかないといけない。

【背景】

SDGsの目標13として「気候変動に具体的な対策を」が掲げられ、気候変動問題に対して世界的に関心が高まっています。2021年8月に公表されたIPCCの第6次評価報告書では、地球温暖化が進行すると大雨などの「極端現象」の深刻さが増大するということや、向こう数十年の間に温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、世界平均気温が今世紀中に2℃を超えるということが予測されています(注)。

そのような中で、生産者は生産現場にて環境の変化に直面していますが、「生産現場への影響」や「影響に対する生産者の取り組み」は、世の中においてまだ広くは知られていません。気候変動を加速させる要因の一つに「分断」があると当社は考えます。「都市と地方の分断」が進んだことにより、様々な場面で顕在化している気候変動の影響が見えづらくなっています。

当社は、社会の持続可能性を脅かす「都市と地方の分断」の解消を目指し、生産者と消費者を直接つなぐ産直アプリ「ポケットマルシェ」を2016年9月より運営してまいりました。現在約6,600名の生産者が登録しており、生産現場のリアルな情報が日々当社に集まっています。

生産現場の変化は、やがて私たちの食卓にも影響を及ぼします。生産現場の現状を伝えていくことで、消費者が解決に向けた動きに「自分ごと」として関わるきっかけを生み出したいという考えから、この度、生産者による発信の場を設けました。今後は、現状を知って何か行動しようとする方を後押しする仕組みの構築も行っていく予定です。

注:2021年8月 環境省「IPCC AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約(SPM)の概要」より

【当社の気候変動問題に関する取り組み】

2020年7月: 生産者が出品時に利用できる「#豪雨被害で困っています」タグを設置

令和2年7月豪雨の被災生産者への支援として、豪雨の被害を受けた生産者が「#豪雨被害で困っています」タグを使用して出品できるようにしました。これにより、消費者はタグから被災生産者の商品を探し、購入という形で応援をすることが可能になりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000046526.html

2020年9月: 生産者が出品時に利用できる「#台風被害で困っています」タグを設置

台風9号・10号の被災生産者への支援として、台風の被害を受けた生産者が「#台風被害で困っています」タグを使用して出品できるようにしました。また、「ポケットマルシェ」内の記事やSNSで、生産現場への被害に関する情報発信を行いました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000046526.html

2021年8月: 被災生産者を金銭面で応援可能な「まごころ商品」の販売を開始

台風8号や令和3年8月豪雨などの自然災害が続いたことを受け、被災により当面の生産活動や生鮮品の出品が困難になった生産者を金銭面で応援可能な「まごころ商品」の販売を開始しました。購入者には応援へのお礼として、生産者と当社スタッフからのお礼の手紙と、「ポケマルステッカー」が送られます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000046526.html

2021年12月: 生産現場の環境変化を消費者へ伝える記事連載を開始

「自然環境の変化」について生産者から寄せられた声を、「生産者さんからみなさんへ 〜自然環境の変化と向き合う #カナリアの声〜」というお手紙形式の連載記事にし、「ポケットマルシェ」の「マガジン」上で配信しています。2022年3月28日現在、8名の生産者の声を公開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000046526.html生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下「ポケットマルシェ」)と、ポケットマルシェの出資元である株式会社オレンジページ(本社:東京都港区、代表取締役社長:一木典子、以下「オレンジページ」)は、直販を行う生産者向けに「レシピカード作成サービス」の提供を2022年3月25日(金)より開始します。オレンジページが運営する「オレンジページnet」に掲載された1万5000件以上の人気料理家のレシピから、生産者が手がける食材に適したレシピを同梱して発送することが可能になる本サービスを通じて、生産者および消費者の直販利用における満足度向上を目指します。

<自然環境の変化による生産現場への影響>

気象庁のデータによると、日本近海の海面水温平年差(その年の数値と平年値との差)は2000年以降底上げされており、近年は水温が上昇し続けている。エリア別に見ると、日本海中部の海域平均海面水温(年平均)の上昇率(℃/100年)は+1.75℃だった。上昇幅が小さいと思われるかもしれないが、変温動物である魚にとって、2℃近く上昇するということは、人間でいうと20℃近く上昇しているようなものである。

そのような環境下で、30℃を超えるような高海水温の日があった2020年に、当時養殖していた約7000尾のサバのうち、約4500尾が1週間で死んでしまった。

<自然環境の変化に対する取り組み>

調査の結果、高海水温でサバが死んでしまうのは、酸欠状態になっているためだと判明した。翌年は、1つの生け簀で育てるサバの数を減らすことで、海水温が高い7〜9月を乗り切った。種苗数や出荷時期を調整したり、冷凍での販売を行ったりすることで、できるだけ生け簀にサバを残しておかないように工夫した。

さらに、サバの品種改良をしていく必要もあるが、これには5〜10年を要する。交配による育種法を進めていこうとすると、年間数千万円単位の費用やマンパワーがかかるのがネック。中小零細の漁業者が生き残るには、漁業者同士で連携することが必須で、知恵を絞りながら力を合わせて取り組んでいこうとしている。

また、消費者に対しては、年がら年中同じ魚、同じ味を求め続けることが地球や生産者にとっていいことなのか、問い直したい。自然のものは、ないものはなくて当たり前、季節ごとに味が違って当たり前であるから、その時に獲れる魚を楽しめるとよい。生産する側も、環境の観点において自ら自分の首を締めるようなことを続けてはいけないので、消費者を巻き込みながら消費文化を変えていかないといけない。

【背景】

SDGsの目標13として「気候変動に具体的な対策を」が掲げられ、気候変動問題に対して世界的に関心が高まっています。2021年8月に公表されたIPCCの第6次評価報告書では、地球温暖化が進行すると大雨などの「極端現象」の深刻さが増大するということや、向こう数十年の間に温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、世界平均気温が今世紀中に2℃を超えるということが予測されています(注)。

そのような中で、生産者は生産現場にて環境の変化に直面していますが、「生産現場への影響」や「影響に対する生産者の取り組み」は、世の中においてまだ広くは知られていません。気候変動を加速させる要因の一つに「分断」があると当社は考えます。「都市と地方の分断」が進んだことにより、様々な場面で顕在化している気候変動の影響が見えづらくなっています。

当社は、社会の持続可能性を脅かす「都市と地方の分断」の解消を目指し、生産者と消費者を直接つなぐ産直アプリ「ポケットマルシェ」を2016年9月より運営してまいりました。現在約6,600名の生産者が登録しており、生産現場のリアルな情報が日々当社に集まっています。

生産現場の変化は、やがて私たちの食卓にも影響を及ぼします。生産現場の現状を伝えていくことで、消費者が解決に向けた動きに「自分ごと」として関わるきっかけを生み出したいという考えから、この度、生産者による発信の場を設けました。今後は、現状を知って何か行動しようとする方を後押しする仕組みの構築も行っていく予定です。

注:2021年8月 環境省「IPCC AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約(SPM)の概要」より

【当社の気候変動問題に関する取り組み】

2020年7月: 生産者が出品時に利用できる「#豪雨被害で困っています」タグを設置

令和2年7月豪雨の被災生産者への支援として、豪雨の被害を受けた生産者が「#豪雨被害で困っています」タグを使用して出品できるようにしました。これにより、消費者はタグから被災生産者の商品を探し、購入という形で応援をすることが可能になりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000046526.html

2020年9月: 生産者が出品時に利用できる「#台風被害で困っています」タグを設置

台風9号・10号の被災生産者への支援として、台風の被害を受けた生産者が「#台風被害で困っています」タグを使用して出品できるようにしました。また、「ポケットマルシェ」内の記事やSNSで、生産現場への被害に関する情報発信を行いました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000046526.html

2021年8月: 被災生産者を金銭面で応援可能な「まごころ商品」の販売を開始

台風8号や令和3年8月豪雨などの自然災害が続いたことを受け、被災により当面の生産活動や生鮮品の出品が困難になった生産者を金銭面で応援可能な「まごころ商品」の販売を開始しました。購入者には応援へのお礼として、生産者と当社スタッフからのお礼の手紙と、「ポケマルステッカー」が送られます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000046526.html

2021年12月: 生産現場の環境変化を消費者へ伝える記事連載を開始

「自然環境の変化」について生産者から寄せられた声を、「生産者さんからみなさんへ 〜自然環境の変化と向き合う #カナリアの声〜」というお手紙形式の連載記事にし、「ポケットマルシェ」の「マガジン」上で配信しています。2022年3月28日現在、8名の生産者の声を公開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000046526.html生産者と消費者をつなぐ国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下「ポケットマルシェ」)と、ポケットマルシェの出資元である株式会社オレンジページ(本社:東京都港区、代表取締役社長:一木典子、以下「オレンジページ」)は、直販を行う生産者向けに「レシピカード作成サービス」の提供を2022年3月25日(金)より開始します。オレンジページが運営する「オレンジページnet」に掲載された1万5000件以上の人気料理家のレシピから、生産者が手がける食材に適したレシピを同梱して発送することが可能になる本サービスを通じて、生産者および消費者の直販利用における満足度向上を目指します。

【背景】

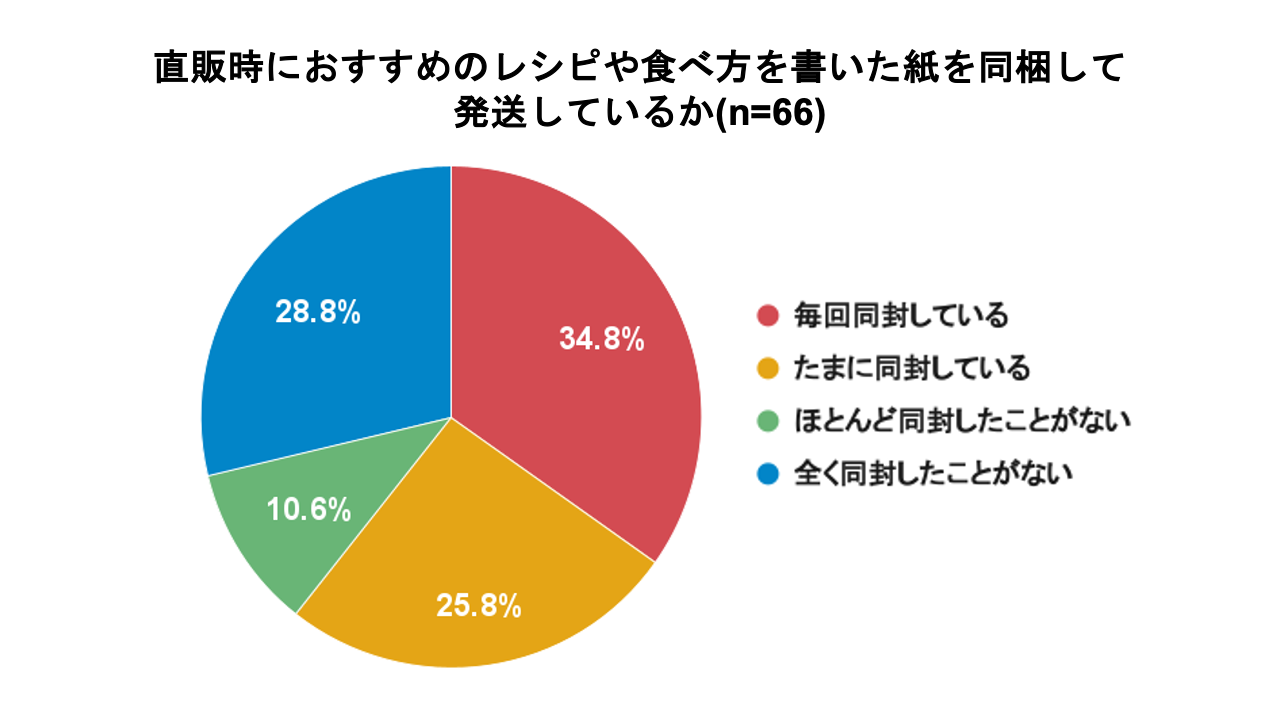

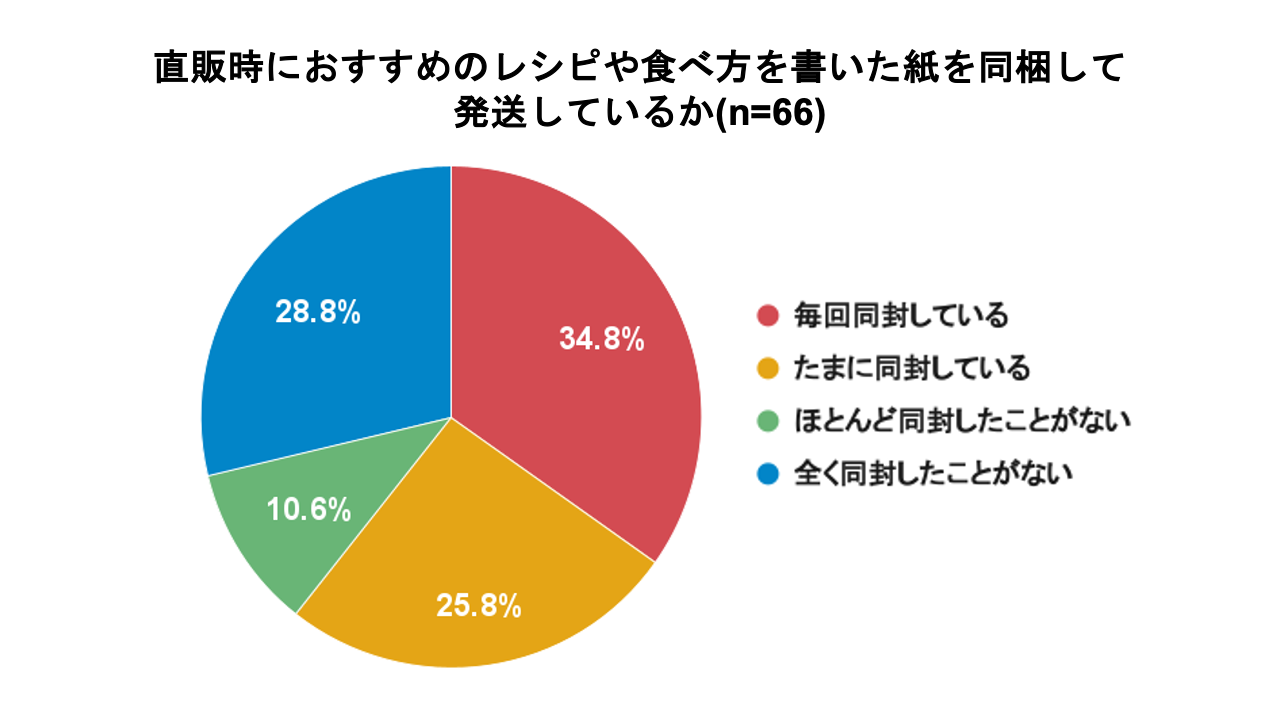

直販利用生産者を対象にポケットマルシェが行った「レシピについての簡易アンケート」において、「消費者からおすすめのレシピを聞かれたことがあるか」という問いに対し、22.7%の生産者が「とてもよくある」、50%の生産者が「ある」と回答しました。その一方で、「直販時におすすめのレシピや食べ方を書いた紙を同梱して発送しているか」を問う設問では、「毎回同梱している」と回答した生産者は34.8%にとどまりました。

【背景】

直販利用生産者を対象にポケットマルシェが行った「レシピについての簡易アンケート」において、「消費者からおすすめのレシピを聞かれたことがあるか」という問いに対し、22.7%の生産者が「とてもよくある」、50%の生産者が「ある」と回答しました。その一方で、「直販時におすすめのレシピや食べ方を書いた紙を同梱して発送しているか」を問う設問では、「毎回同梱している」と回答した生産者は34.8%にとどまりました。

また、レシピに関する生産者の悩みとして、「料理が不得意なので、お客様に紹介できる調理法が少ない」「レシピカードを作成したいが手間がかかるため、作成できていない」といった回答が見られました。

ポケットマルシェの出資元であるオレンジページが運営する「オレンジページnet」には、常時1万5000件以上の人気料理家のレシピが掲載されています。アンケートによって見えた生産者の直販における悩みを解決すべく、この度、オレンジページとポケットマルシェが連携して「レシピカード作成サービス」を生産者向けに提供するに至りました。本サービスを通じ、生産者と消費者双方の満足度向上を目指します。

◆ 調査概要

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年2月10日(木)〜2月12日(土)

調査対象:ポケットマルシェ登録生産者(有効回答数66件)

【サービス内容】

◆サービス名

レシピカード作成サービス

◆概要

「オレンジページnet」に掲載されている1万5000件以上の人気料理家のレシピから、生産者が手掛ける食材に適したレシピを、商品に同梱して消費者に届けることができるサービスです。「オレンジページnet」内の該当レシピに遷移する二次元バーコードが付いたレシピカードを、生産者に提供します。

◇ 生産者のメリット

「料理が不得意なので調理方法を紹介できない」といった悩みを抱えている生産者でも、手間をかけずにレシピを食材とともに消費者へ届けることができます。また、人気料理家が監修したレシピを活用することができます。

◇ 消費者のメリット

届いた食材の調理法がわからなかったり、調理法のバリエーションを広げたい時に、人気料理家が監修したレシピをすぐに参照することができます。

また、レシピに関する生産者の悩みとして、「料理が不得意なので、お客様に紹介できる調理法が少ない」「レシピカードを作成したいが手間がかかるため、作成できていない」といった回答が見られました。

ポケットマルシェの出資元であるオレンジページが運営する「オレンジページnet」には、常時1万5000件以上の人気料理家のレシピが掲載されています。アンケートによって見えた生産者の直販における悩みを解決すべく、この度、オレンジページとポケットマルシェが連携して「レシピカード作成サービス」を生産者向けに提供するに至りました。本サービスを通じ、生産者と消費者双方の満足度向上を目指します。

◆ 調査概要

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年2月10日(木)〜2月12日(土)

調査対象:ポケットマルシェ登録生産者(有効回答数66件)

【サービス内容】

◆サービス名

レシピカード作成サービス

◆概要

「オレンジページnet」に掲載されている1万5000件以上の人気料理家のレシピから、生産者が手掛ける食材に適したレシピを、商品に同梱して消費者に届けることができるサービスです。「オレンジページnet」内の該当レシピに遷移する二次元バーコードが付いたレシピカードを、生産者に提供します。

◇ 生産者のメリット

「料理が不得意なので調理方法を紹介できない」といった悩みを抱えている生産者でも、手間をかけずにレシピを食材とともに消費者へ届けることができます。また、人気料理家が監修したレシピを活用することができます。

◇ 消費者のメリット

届いた食材の調理法がわからなかったり、調理法のバリエーションを広げたい時に、人気料理家が監修したレシピをすぐに参照することができます。

▲ レシピカード イメージ

▲ レシピカード イメージ

◆ 生産者レシピ申請の流れ

- 生産者が、「オレンジページnet」掲載レシピから使用したいレシピを選び、特設フォームから使用を申請

- 生産者からの使用申請に基づき、オレンジページが、「オレンジページnet」当該レシピページへ遷移する二次元バーコード付きのレシピカードのデータを制

- ポケットマルシェが、レシピカードのデータを生産者にメールにて送付

- 生産者は、レシピカードを印刷し、発送する商品に同梱

◆ 使用申請受付期間

2022年3月23日(水)〜31日(木)を予定

※レシピカードは、2022年6月30日(木)発送分まで同梱可能です。(予告なく変更となる可能性がございます)

◆ 利用条件

「ポケットマルシェ」に登録している生産者であること

【ポケットマルシェについて】

ポケットマルシェ( https://poke-m.com/ )は、全国の農家・漁師から、直接やりとりをしながら旬の食べ物を買うことができるプラットフォーム。提供は2016年9月。現在、約6,600名(2022年3月時点)の農家・漁師が登録し、約16,000品の食べ物の出品と、その裏側にあるストーリーが提供されている。新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに食への関心が高まり、ユーザ数は約10倍、注文数はピーク時に約20倍となり、約52万人の消費者が「生産者とつながる食」を楽しむ。

【オレンジページについて】

〈暮らしに「おいしい」と「ワクワク」を。〉をスローガンに実用と好奇心を満たす生活情報を隔週刊で届ける雑誌『オレンジページ』(1985年創刊)をはじめ多数の出版物や、イベント・講座の運営などを通して、毎日の食事作りを応援。よりおいしい料理レシピを提案する。WEBサイト「オレンジページnet」では、人気料理家による、だれでも失敗なく作れるよう検証した15,000件を超える料理レシピ検索サービスほか、生活まわりのお役立ち情報を提供している。2020年より、〈「食」を起点に暮らしをつくり、 生活者、コミュニティ、地球の、よりウェルビーイング* な未来をつくる〉をブランドパーパスに設定している。*よく在る、よく居ること。美しく、健やかで幸せな状態。身体的・精神的・社会的に良好な状態

<オレンジページnet> https://www.orangepage.net

【会社概要】

ポケットマルシェ

会社名: 株式会社ポケットマルシェ

代表者名: 高橋博之

所在地: 岩手県花巻市藤沢町446-2

東京オフィス:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子ビル3F

事業内容:

・生産者と消費者を直接繋ぐCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の企画・開発・運営

・寄附者と生産者が繋がるふるさと納税サイト「ポケマルふるさと納税」の企画・開発・運営

・食べもの付き情報誌「食べる通信(R)」の普及・多地域展開の促進、「東北食べる通信」の企画・運営

・生産者の販路拡大・地産品の認知向上・関係人口創出を目的とした自治体支援施策の企画・実施

・産直食材を活用したキャンペーンや福利厚生プラン等の企業向けプログラムの企画・実施

URL:https://ame-kaze-taiyo.jp/

オレンジページ

会社名: 株式会社オレンジページ

代表者名: 一木典子

所在地: 東京都港区三田一丁目4番28号

事業内容:

・雑誌『オレンジページ』他雑誌・書籍の出版

・マーケティングによる情報提供サービス

・生活雑貨を中心とした通販

・「食」と「暮らし」を中心としたイベント・講座の運営

・商品・サービス・地域等の“生活実装”に向けたコミュニケーションデザイン及びマーケティング支援

URL:http://www.orangepage.jp/untied-pages/