全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、東京ガス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:内田 高史、以下「東京ガス」)が2020年7月13日(月)に期間限定でオープンした「日本の生産者とこだわりの食材に出会えるサイト」(以下「本サイト」)において、同社と連携いたしました。

【概要】

本サイトでは、東京ガスがスポンサーを務める「食彩の王国(毎週土曜日午前9時30分から放送)」に登場した全国の農家や漁師などの生産者とその方々のこだわりの食材を紹介しています。

お客様は、紹介された生産者の食材を、本サイトを経由してポケットマルシェにて注文いただけます。なお、本日時点では、6名の生産者が出品する食材の購入が可能です。

サイトURL: https://enjoy-shokusai.jp/

サイトオープン期間: 2020年7月13日(月)~12月28日(月)

【背景】

コロナ禍の今、日本の食、そして一次産業を盛り上げたいという思いから、東京ガスと連携して本サイトをオープンするにいたりました。生産者と直接繋がり、こだわりの食材を味わうことの楽しさを、本サイトを通じて一人でも多くの方に知っていただければと考えております。

【紹介生産者の例】

全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、東京ガス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:内田 高史、以下「東京ガス」)が2020年7月13日(月)に期間限定でオープンした「日本の生産者とこだわりの食材に出会えるサイト」(以下「本サイト」)において、同社と連携いたしました。

【概要】

本サイトでは、東京ガスがスポンサーを務める「食彩の王国(毎週土曜日午前9時30分から放送)」に登場した全国の農家や漁師などの生産者とその方々のこだわりの食材を紹介しています。

お客様は、紹介された生産者の食材を、本サイトを経由してポケットマルシェにて注文いただけます。なお、本日時点では、6名の生産者が出品する食材の購入が可能です。

サイトURL: https://enjoy-shokusai.jp/

サイトオープン期間: 2020年7月13日(月)~12月28日(月)

【背景】

コロナ禍の今、日本の食、そして一次産業を盛り上げたいという思いから、東京ガスと連携して本サイトをオープンするにいたりました。生産者と直接繋がり、こだわりの食材を味わうことの楽しさを、本サイトを通じて一人でも多くの方に知っていただければと考えております。

【紹介生産者の例】

自然に近い環境で、旨味がありやわらかい「森のアスパラ」を育てる安東さん

自然に近い環境で、旨味がありやわらかい「森のアスパラ」を育てる安東さん

有機肥料の開発や土壌・品種改良を繰り返しながら、度重なる災害にもめげず「小松菜」を育てる平野さん全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、九州地方をはじめとして各地に被害をもたらしている令和2年7月豪雨を受け、ポケットマルシェ登録生産者へのアンケートを実施し被害状況の把握に努めるとともに、被災した生産者が出品時に使用できる「#豪雨被害で困っています」タグをサービス内に設けました。

有機肥料の開発や土壌・品種改良を繰り返しながら、度重なる災害にもめげず「小松菜」を育てる平野さん全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、九州地方をはじめとして各地に被害をもたらしている令和2年7月豪雨を受け、ポケットマルシェ登録生産者へのアンケートを実施し被害状況の把握に努めるとともに、被災した生産者が出品時に使用できる「#豪雨被害で困っています」タグをサービス内に設けました。

令和2年7月豪雨の被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

【ポケットマルシェ登録生産者の被害状況】

2020年7月6日(月)より、ポケットマルシェ登録生産者2,962名にウェブ上でアンケートを実施し、令和2年7月豪雨による被害状況を確認しております。7月9日(木)現在、49名の方より回答をいただいております。

<生産・出荷に関わる被害状況>

◆ 集計結果

被害あり・・・6名

(内訳)

福岡県・・・2名

熊本県・・・2名

佐賀県・・・1名

福島県・・・1名

被害なし・・・24名

被害状況不明・・・19名

アンケートへの回答以外にも、多数の生産者から被害の全貌がまだわからないという声をいただいています。詳しい状況がわかり次第、都度情報を発信してまいります。

◆ 具体的な被害状況

生産に関わる被害

令和2年7月豪雨の被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

【ポケットマルシェ登録生産者の被害状況】

2020年7月6日(月)より、ポケットマルシェ登録生産者2,962名にウェブ上でアンケートを実施し、令和2年7月豪雨による被害状況を確認しております。7月9日(木)現在、49名の方より回答をいただいております。

<生産・出荷に関わる被害状況>

◆ 集計結果

被害あり・・・6名

(内訳)

福岡県・・・2名

熊本県・・・2名

佐賀県・・・1名

福島県・・・1名

被害なし・・・24名

被害状況不明・・・19名

アンケートへの回答以外にも、多数の生産者から被害の全貌がまだわからないという声をいただいています。詳しい状況がわかり次第、都度情報を発信してまいります。

◆ 具体的な被害状況

生産に関わる被害

- トマトのハウスが水没し、トマトが全滅した(熊本県玉名市)

- 畝上冠水で、現在萌芽しているアスパラは全て廃棄(福岡県三瀦郡大木町)

- 大量の雨により根腐れが発生。キャベツの畑は冠水している部分があり、収穫ができず、割れてきている。 また、トマトの葉カビが深刻な状況(福島県須賀川市)

- カボチャやズッキーニが受粉できず、結実しないため出荷できない。菊芋は徐々に水害で枯れている(福岡県築上郡築上町)

出荷に関わる被害

- 収穫はできているが、鳥栖、久留米辺りの物流拠点が麻痺し、ストップもしくは遅れると聞いている。そのため、配送に困っている(佐賀県藤津郡太良町)

- 収穫はできるものの、出荷が困難(熊本県球磨郡あさぎり町)

【ポケットマルシェの対応】

上記のアンケートに加え、豪雨被害にあわれた生産者より、フードロスが発生しそうだという状況を伺っています。

- 取引先が被害にあってしまい魚の出荷がキャンセルになった(熊本県阿蘇郡高森町)

- 収穫はできるが、直売所の休業等によりトマトの在庫が増えそう(福岡県筑後市)

- ジュースを近隣の飲食店や取引先に卸しているが、コロナ禍に加えて今回の豪雨で、取り扱ってもらえる状況にない(熊本県水俣市)

そこで、7月7日(火)よりサービス内に「#豪雨被害で困っています」タグを用意し、被害にあわれた生産者が食材を出品する際にタグ付けできるようにいたしました。タグを使用する場合は、商品説明文に豪雨による被害状況を記載いただいています。豪雨被害によるフードロスを削減するために、ご活用いただければと考えております。

「#豪雨被害で困っています」商品一覧: https://bit.ly/3gEr3g4

出品商品数(7月9日(木)16:00時点): 29点

出品生産者数(7月9日(木)16:00時点): 15名

引き続き、豪雨被害にあわれた生産者のためにポケットマルシェができることを考え、実行に移してまいります。

【生産者からの声】

株式会社レッドアップ 林田裕美さん(熊本県玉名市)https://poke-m.com/producers/8713 より

株式会社レッドアップ 林田裕美さん(熊本県玉名市)https://poke-m.com/producers/8713 より

- 7月3日未明からの豪雨で、トマトのハウスが水没してしまいました。2反の大玉トマトと、4反のミニトマトが全滅しました

- 今週末で今シーズンのトマトの収穫を終える予定だったものの、あと2回の収穫予定がありました。損害額は50万〜100万となる見込みです

- トマトの販売はもうできませんが、加工品には被害がなかったので販売を続けます。お客様の喜びの声が励みになります

全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、農林水産省の生産者支援事業に参画いたします。新型コロナウイルス感染拡大の影響で出荷が停滞した生産者を支援するため、ポケットマルシェ上で購入できる対象品目の送料が当該事業により補助され無料となります。

【概要】

ポケットマルシェは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で在庫の滞留等が顕著な農水産物の送料を補助する農林水産省の生産者支援事業(注1)に参画いたします。農林水産省に指定された品目の農水産物は、当該事業によってインターネット販売時の送料が補助されるため、ポケットマルシェ上にて送料無料でご注文いただけます。

注1:令和2年度 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業 品目横断的販売促進緊急対策事業におけるインターネット販売推進事業

■ 送料無料適用期間

2020年6月22日(月)〜

※ 終了時期は未定です

■ 対象品目

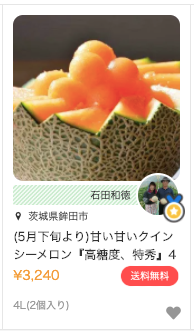

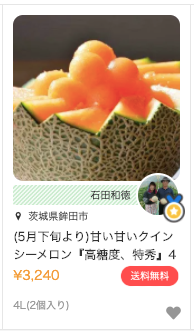

和牛肉/ジビエ/マグロ類/ホタテガイ/ブリ類/マダイ/うなぎ/メロン/マンゴー/いちご/さくらんぼ/大葉/わさび/たけのこ/そば/茶/花き

※ 6月22日時点。対象品目は今後追加・変更される場合がございます

■ 注文方法

ポケットマルシェ上でハッシュタグ「#新型コロナで送料無料」が付与された商品が、送料無料の対象となります。送料無料はご注文時に自動で適用されます。

「#新型コロナで送料無料」商品一覧:https://bit.ly/37AWaWB

■ 特設ページ URL

https://poke-m.com/lp/covid19_free_shipping

【参画の背景】

ポケットマルシェは、生産者と消費者が直接繋がることで生まれる、「共助」の関係性を大切にしてまいりました。そのような関係を生む一つのきっかけが農林水産省の生産者支援事業であると考え、この度、参画を決定いたしました。

新型コロナウイルスの感染が拡大して以降、市場価格の低迷や過剰在庫に悩む生産者と、窮屈な生活を余儀なくされている消費者が助け合う動きがポケマル上で広がっています。このような非常事態下で、さらには平時でも、お互いに支え合える関係性を育む場としてポケマルを活用いただけたらと願っております。

【送料無料 対象商品例】

■ 人が食すために育て上げた 特大真鯛 内臓 ウロコ処理済み

三重県|友栄水産|橋本純さん

https://poke-m.com/products/45002

■ 【佐賀牛】サーロインステーキ(200g×3枚)

佐賀県|山下牛舎|山下秀弥さん

https://poke-m.com/products/46570

【ポケットマルシェ登録生産者の声】

友栄水産 橋本純さん(三重県度会郡南伊勢町)https://poke-m.com/producers/66410 より

- 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、飲食店との取引が止まったことなどにより、4万匹の養殖真鯛の出荷先がなくなってしまいました。真鯛の命を無駄にしたくないという想いから、ポケットマルシェへの出品を決めました

- 以前、個人直販をやっていた時は、夜な夜な家族で配送伝票を書いており、非常に大変だった記憶があります。ポケットマルシェの場合は、配送伝票が印字された状態で届くので、出荷が楽で助かりました

- 3月に出品を始めて、ポケットマルシェ上で個人のお客様へ5,000尾以上販売できました

【農林水産省の生産者支援事業について】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、インバウンドの減少や輸出の停滞などにより、在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少などが顕著な国産農林水産物等の、インターネットでの販売促進を支援しています。

https://www.ec-hanbai-suishin.jp/

株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」にて、花きの取り扱いを開始いたします。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売上の低迷に悩む花き農家が増えている現状を受け、取り扱いを決定いたしました。

【背景】

ポケットマルシェは、生産者と消費者を直接繋ぐプラットフォームとして、全国の生産者が出品する食材を取り扱ってまいりました。新型コロナウイルスの影響により、4月中旬から花き農家の方々より出品に関するお問い合わせを多数いただいており、また、市場価格が低迷している現状を受け、花きの取り扱いを決定いたしました。

ポケットマルシェが2020年4月より運営している無人直売所(注1)でも、食材と合わせて花を購入されるお客様が多数いらっしゃいます。自宅で過ごす日々に彩りを添えるべく花を求める方々と、市場価格の低迷にあえぐ花き生産者を直接繋ぐことは、双方にとって意義のある取り組みであると考えております。

【背景】

ポケットマルシェは、生産者と消費者を直接繋ぐプラットフォームとして、全国の生産者が出品する食材を取り扱ってまいりました。新型コロナウイルスの影響により、4月中旬から花き農家の方々より出品に関するお問い合わせを多数いただいており、また、市場価格が低迷している現状を受け、花きの取り扱いを決定いたしました。

ポケットマルシェが2020年4月より運営している無人直売所(注1)でも、食材と合わせて花を購入されるお客様が多数いらっしゃいます。自宅で過ごす日々に彩りを添えるべく花を求める方々と、市場価格の低迷にあえぐ花き生産者を直接繋ぐことは、双方にとって意義のある取り組みであると考えております。

注1: 無人直売所の詳細はこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000046526.html

【概要】

2020年5月11日(月)より、花き生産者によるポケットマルシェへの登録および出品を受付いたします。自身で生産した花きのみ、出品が可能です。

11日現在、花きの出品はTOPページよりご覧いただけます。近日中にポケットマルシェ内のカテゴリとして「花」を設け、検索性を高めてまいります。

花きの出品例: https://poke-m.com/products/52418

【花き生産者の声】

注1: 無人直売所の詳細はこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000046526.html

【概要】

2020年5月11日(月)より、花き生産者によるポケットマルシェへの登録および出品を受付いたします。自身で生産した花きのみ、出品が可能です。

11日現在、花きの出品はTOPページよりご覧いただけます。近日中にポケットマルシェ内のカテゴリとして「花」を設け、検索性を高めてまいります。

花きの出品例: https://poke-m.com/products/52418

【花き生産者の声】

藏光農園 藏光俊輔さん(和歌山県日高郡日高川町)https://poke-m.com/producers/15401 より

藏光農園 藏光俊輔さん(和歌山県日高郡日高川町)https://poke-m.com/producers/15401 より

- 花きの市場価格が社会情勢に振り回され、乱高下を繰り返す中で、ポケットマルシェにて定額でのご紹介ができることは経営の安定性の面からも大変ありがたいことです

- COVID19の影響による自粛要請で、ご家庭で過ごす時間が増え、グリーンやお花を家庭に飾って癒しを感じたい、という気持ちが高まるのではないかと考えています

- お花屋さんからの購入ももちろんありがたいことなのですが、こんな時期だからこそ、生産者からの想いをのせられるポケットマルシェを通してお客様に直接お花を届けることで、お花の持つ生命力を最大限感じていただきたいと思いました

全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐアプリ「ポケットマルシェ」を運営する株式会社ポケットマルシェ(本社:岩手県花巻市、代表取締役:高橋 博之、以下 「ポケットマルシェ」)は、一般社団法人日本食べる通信リーグ(所在地:岩手県花巻市、代表理事:高橋 博之、以下 「日本食べる通信リーグ」)の事業およびNPO法人東北開墾(所在地:岩手県花巻市、代表理事:高橋 博之、以下 「東北開墾」)の「東北食べる通信」事業を譲受いたしました。

【概要】

【概要】

ポケットマルシェは、日本食べる通信リーグが行ってきた、食べもの付き情報誌「食べる通信」の普及・多地域展開の促進に関わる事業および、東北開墾が行ってきた、「東北食べる通信」の企画・運営に関わる事業を譲受いたしました。2020年5月1日より、ポケットマルシェが当該事業を運営いたします。

【背景】

ポケットマルシェと食べる通信は、食材の魅力のみならず、生産者のストーリーを深堀りして消費者に伝えることを重視してまいりました。生産者と消費者を直接繋ぎ、ポケットマルシェのビジョンである「共助の社会を実現する」取り組みを、今回の事業譲受によって一層加速させてまいります。

【ポケットマルシェ代表取締役CEO 高橋博之からのメッセージ】

すべては、9年前の東日本大震災から始まりました。

岩手県議だった私は復興支援活動から県知事選挙へ挑戦し、敗れました。その後、事業家に転身し、2013年にNPO法人『東北開墾』を設立し、「東北食べる通信」を創刊しました。被災地で露呈していた一次産業の衰退は、議員時代からの最大の問題意識でもありました。その根本原因を、生産者と消費者の分断に見た私は、食べ物付き情報誌という手段で解決していこうと考えました。

その後、全国各地から、自分たちの地域にも同じ課題があり、食べる通信に参加したいとの声が上がったため、一般社団法人『日本食べる通信リーグ』という受け皿をつくり、横展開しました。さらに食べる通信で得た知見を日本社会に全面展開すべく、株式会社『ポケットマルシェ』を立ち上げ、現在に至ります。

一次産業の衰退は加速度的なスピードで進んでいます。そこで、3団体の各種経営リソースを統合することで、解決のスピードを上げ、社会インパクトの最大化を目指す決断をしました。全国各地の食べる通信の仲間たちと、東京のポケットマルシェが有機的に連動し、生産者と消費者が連帯する社会をつくることで、日本の一次産業再生に全力で取り組む所存であります。

【⾷べる通信について】

食べる通信は、ネットから申し込み可能な定期購読型サービスで、独⾃の哲学でおいしい⾷べものを作り続ける⽣産者にクローズアップした特集記事とともに、その作り⼿による⾷べものをつけてお届けしています。北は北海道から南は九州・鹿児島まで、全国で約30の地域プレイヤーが運営・発行を行っています。

【関連URL】

食べる通信:https://taberu.me/

東北食べる通信:https://tohokutaberu.me/